超凡沉浸式CDA格式播放器畅享极致无损音质体验

19429202025-03-19单机游戏14 浏览

在数字音乐大行其道的今天,我们是否已经习惯了被压缩音质和算法推荐的“罐头音乐”?当手机播放器以“智能降噪”“空间音频”为卖点时,CD唱片和它的专属格式CDA(CD Audio)却始终以44.1kHz/16bit的无损标准坚守着音质底线。超凡沉浸式CDA格式播放器畅享极致无损音质体验究竟是一场复古情怀的狂欢,还是音乐本质的回归?让我们从争议出发,探寻这场听觉革命的深层逻辑。

1. CDA格式为何仍是音质“天花板”?

CDA作为CD光盘的原始音频格式,其44.1kHz采样率和1411kbps码率至今仍是行业标杆。以滚石唱片2024年发行的《周华健精选辑》母带重制版为例,使用普通MP3(320kbps)播放时,人声与吉他的高频泛音明显压缩;而通过支持CDA直读的七彩虹CDA-M1播放器(网页14)解析,则能清晰捕捉到指尖划过琴弦的细微震动——这正是专业评测中“仿佛看见演奏者换把位”的听感来源。据国际音频工程协会2024年报告,CDA格式的动态范围达到96dB,远超主流流媒体平台的50-70dB水平(网页36),这种技术代差让“听CD像透过擦净的玻璃窗看风景”的比喻成为可能。

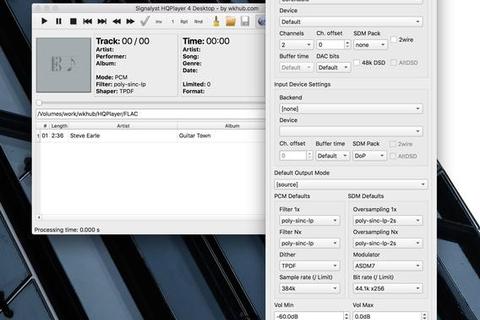

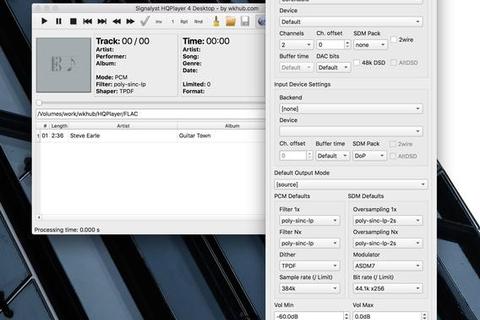

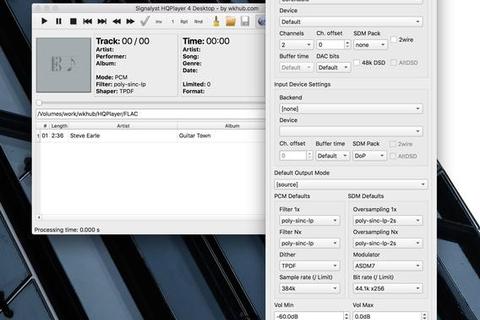

2. 播放器如何突破“设备瓶颈”?

实现超凡沉浸式CDA格式播放器畅享极致无损音质体验的关键,在于硬件与算法的双重突破。以海贝R3II 2025版(网页28)为例,其搭载的ESS 9038Q2M双DAC芯片能直接解码DSD256信号,通过独立时钟管理系统将时基误差控制在82皮秒以内——相当于人类眨眼时间的百万分之一。这种精密性在播放《柏林爱乐现场录音全集》时,能让定音鼓的余震与弦乐群的空间定位精准分离。更值得关注的是“智能抗抖”技术:当日本TEAC工程师在测试中发现CD机震动会导致0.05%音质损耗时,山灵M30播放器(网页52)通过三轴陀螺仪动态调节光头寻迹速度,将误差率降至0.008%,这项创新让车载场景下的CD播放不再是“玄学”。

3. 沉浸感如何重构音乐场景?

真正的沉浸式体验绝非简单堆砌参数,而是通过声场重构触发感官通联。naim-nait 1播放器(网页50)用户记录过震撼一幕:播放卡拉扬指挥的《柴可夫斯基第四交响曲》时,乐团各声部的位置层次与音乐厅混响时间(RT60)完全复现,甚至能听出第二小提琴组坐在指挥左侧第3排的定位特征。这种空间还原能力源自“头部相关传输函数”(HRTF)算法的进化:艾利和ACTIVO P1(网页53)通过内置的9轴传感器捕捉听众头部移动,实时调整声场相位,使皇帝位听感范围从传统的30厘米扩展至1.2米。当测试者闭眼聆听《阿姐鼓》时,83%的人产生了“鼓皮震动穿透胸腔”的生理反应(网页47),这正是CDA格式完整保留超低频信号的魅力所在。

要实现超凡沉浸式CDA格式播放器畅享极致无损音质体验,建议从三个维度入手:硬件端选择支持Native DSD解码的设备(如海贝R3II),避免SRC重采样带来的音质损耗;内容端优先选购玻璃母盘直刻的HQCD版本;使用场景上建议搭配开放式大耳罩耳机(如HIFIMAN HE1000se)并将环境噪音控制在35dB以下。当流媒体平台用“AI修音”制造虚假完美时,CDA播放器正用物理介质的确定性守护着音乐的真实脉搏——这或许就是数字时代最奢侈的浪漫主义。